Бывают такие люди — очень смахивающие на литературных героев. Семён Исаевич Гликин, ныне зеленоградский пенсионер, прошедший войну от Сталинграда до Берлина рядовым солдатом, напоминает одновременно и чеха Швейка, и англичанина Питкина, и русского Чонкина. Тип простака, вроде бы всё делающего как все, но то и дело попадающего впросак.

Бывают такие люди — очень смахивающие на литературных героев. Семён Исаевич Гликин, ныне зеленоградский пенсионер, прошедший войну от Сталинграда до Берлина рядовым солдатом, напоминает одновременно и чеха Швейка, и англичанина Питкина, и русского Чонкина. Тип простака, вроде бы всё делающего как все, но то и дело попадающего впросак.

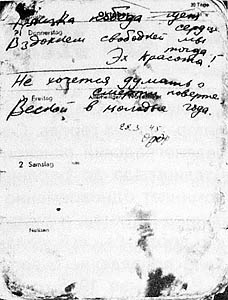

Вот в мае 1945-го Гликин участвует в штурме Берлина, он линейный связист на передовой. Командование объявило: наград за Берлин не жалеть. И награждены были сотни тысяч солдат. Медаль «За взятие Берлина» получили даже те, кто до немецкой столицы десятки километров не дошёл. Дали её и Гликину, но ведь он-то тянул провод под разрывами снарядов по столичным «штрассе» и написал на рейхстаге: «Немцы гады — я в Берлине» (сохранилась открытка, отправленная им из фашистского логова в Москву). Ему вытанцовывался орден, но всё сорвалось. Запись в фронтовом дневнике Гликина от 3 мая 1945 г.:

«1 мая наши славяне наткнулись на винные склады. Я весь день держался правильно. Но под вечер напился. Кричал и валялся. Таким нарвался на полковника. И меня перевели в дивизион, а одну девчонку (его любовницу) — на моё место. Это всё неважно».

О переводе солдат не жалеет — жалеет о потерянной награде, которую ему теперь, конечно, к предыдущим уже не добавить: «Больнее всего на душе оттого, что упустил так тяжко заработанную награду за Берлин. Ну выпил, все пьют. И даже большие проступки делают, и то ничего».

Перед Новым, 1995 годом задаю ему дежурный вопрос: «Запомнилась ли встреча какого-либо Нового года в войну?» — «А как же! 1942-й Новый год, например». Стоял Гликин тогда на посту в военном училище, где он был курсантом, — и вдруг винтовка выстрелила от толчка прикладом о пол (польские винтовки были без предохранителей). Последовала немедленная «награда» — 5 нарядов вне очереди.

Опять же вопрос: почему был рядовым, если до того учился в военном училище? Да исключили его. То из увольнения опоздал (пошёл на лыжах и заблудился), то дневники личные у него нашли (а вести их не разрешалось).

Дневники Гликина

Скажите, читатель, вы много знаете солдатских дневников? Написанных на передовой? Я такое встретил впервые.

Скажите, читатель, вы много знаете солдатских дневников? Написанных на передовой? Я такое встретил впервые.

Уже само то, что им, этим истрёпанным и полуразвалившимся блокнотам, перевалило за полсотни лет, и прошли они столько дорог, и впита-ли в бумагу столько пылинок и дыма — это ли не чудо?

Один из блокнотов попал к Гликину от убитого немца. В нём есть календарь 1941 г. Читаем: «Mai 1. Mittwoch. Nat. Feiertag des deutschen Volkes (1 мая, среда. Национальный праздник немецкого народа); Mai 2. Donnerstag. Christi Himmelfahrt (2 мая, четверг. Вознесение Христа)». Вот так-то! И Первомай у них не хуже нашего, и у Христа они за пазухой.

Символично, что как раз поверх этой даты в дневнике Гликиным написана стихотворная строка: «Прогнать врага от нас уж навсегда»

Пометок, сделанных рукой убитого немца, немного. Против некоторых дат стоят аккуратные буковки, например, «September 16. Lotta» (16 сентября. Лотта). По-видимому, это дни рождения его подруг и друзей.

А поверх всего этого — размашистый почерк Гликина. О чём же пишет солдат?

«Эх, ты! Или рассчитываешь, что кто-то прочтёт?..»

Солдат описывает, конечно, свои будни: «25.8.44. Кишинёв остался позади, вчера его освобождали. Малость попил там вина». «Перешли на другой НП (опять провод мотать!). Дежурил сутки в полку. Вчера устранил порыв под сильным артобстрелом».

Но больше — рассуждения о тех или иных ситуациях с попыткой дать им оценку, понять своё место, определить стиль поведения. «Сейчас ты находишься в Бессарабии, в какой-то излучине Днестра. Идут бои «местного значения». Эту общую фразу приходится переживать немного глубже, нежели привычную уху газетную сводку». («Ты» — это такая у него форма диалога с самим собой. — А.Ш.)

«Когда близко рвутся снаряды, кажется, что к тебе это никакого отношения не имеет. Но когда поблизости свистит снаряд, то ты больше пригибаешься, прижимаешься к окопу. Ты смотри, не проявляй излишнего лиха-рисовки».

Последнее слово — одно из очень характерных в мироощущении героя. В диалоге с самим собой он то и дело вопрошает себя: «Ведь ты не рисуешься, верно?» «Ведь ты не для красного словца говоришь, верно?»

«На нерадивых мне и самому тошно смотреть. Правда, я ещё малость неряшливый и не очень поворотливый. В трусости меня ещё никто не попрекал (ты пишешь это, наверно, из-за того, что тебя кое-кто подхваливал. Эх, ты! Или рассчитываешь, что кто-либо прочтёт эту писанину и похвалит тебя?). Хороший солдат должен быть хитроватым, уметь жить с начальством и обязательно добросовестно и умело выполнять свои обязанности».

Автор дневника хоть и ведёт «эту писанину» вроде бы сугубо для себя, но однажды в нём, обиженном тем, что товарищи не одолжили ему обмоток, прорывается: «Обмотки! Только подумать! А вы и не знаете, наверно, что такое обмотки?». «Вы» — это уже не «ты», не обращение к самому себе. И здесь, пожалуй, впервые обнажается главная тайна дневника, его смысл: оставить потомкам на случай внезапной гибели свой след на земле, свой «нерукотворный памятник».

И надо сказать, что наша догадка подтвердилась прямым признанием солдата в самом конце дневника: «Писал потому, что ждал смерти…». Здесь же следует очень мудрое, на мой взгляд, продолжение: «…а когда ждешь её, то возможны героические поступки». То есть, надо полагать, — и отчаянные, вплоть до безрассудства, тоже. Чему свидетельство — сам факт ведения дневника, за который Гликину однажды уже не поздоровилось.

«Не это главное!..»

Солдат уже прошёл немалый путь, а наград всё нет. Но не думать о них он не может:

«Эх, если б всё учитывалось точней и справедливей, то, возможно, и у меня на груди была бы какая-нибудь медалишка, ибо я чувствую, что многие, кто их имеет, меньше меня пережили… Многие в разговорах об этом безразлично махают рукой, мол, на кой чёрт они мне сдались, остаться б целым самому. Так-то оно так, но на фронте ты давно, а эти побрякушки имеются у многих потаскушек и холуёв. Хотя большинство носит их заслуженно».

Через несколько листков, после описания боя с отступлением, когда он последним оставил передовую, чтобы спасти, смотать 200 м кабеля («пожалел бросить, и хорошо, что хорошо кончилось») и затем краткого описания похорон солдата Потапова из 6-й батареи («со всеми почестями, т.е. закопали, говорили и доли салют — но ботинки с ног у него уже были сняты», — отмечает наблюдательный глаз), — опять та же, не до конца высказанная обида:

«Насчёт наград — можете представить себе, что творится. Посмотришь, посмотришь и плюнешь. Обойдусь! Не это главное!».

Фраза «Не это главное!» заключает рассуждения солдата так часто, что создаётся впечатление, будто всё, о чём он пишет, — не главное. Но должно же всё-таки быть что-то, о чём так снисходительно нельзя говорить?! Да, оно есть:

«Я, как и все, боюсь смерти, но просто не показываю виду. Когда иду по линии (а часто за углём или картошкой, туда вперёд, где ещё больше стреляют), — я иду просто, без расчётов и рассуждений, не так прячусь, не так бегу, как другие (может, из-за рисовки?). Ибо не знаешь, где это тебя может прихлопнуть. Идёшь, потому что надо идти, а убить всюду может. И потом, в эти моменты у тебя какое-то безразличное состояние или презрение к смерти. Нет, вот хорошо: «безразличное состояние», а «презрение к смерти» — это уж слишком» (27.3.1945).

«Человек сложный сам по себе»

Очень интересна запись, сделанная Гликиным в Бессарабии 23.8.1944 г.:

«Вечером наши расстреляли одного пойманного (полицая? — А.Ш.). К чему это пишешь? Потому что он занимает какое-то место в мыслях. Такие сволочи много насолили нам, их и не стоит жалеть. Но чуть-чуть подумаешь, что он всё-таки немного человек, сложный сам по себе, полный всяких забот, и вот раз-два — нет у него никаких забот, убит без суда и следствия, оставлен валяться без документов, забот и дум».

Ощущение сложности человека, его бытия проявляется у солдата тогда, когда он пытается понять поведение различных людей. Сначала он вроде бы осуждает их, но затем прорываются и иные нотки.

Вот из Германии им разрешили отправлять домой посылки: «Выбирались давно, собирали, паковали, зашивали, перешивали. Положишь одну вещь, потом заменишь другой. Каждому хочется помочь своим домашним, так как знаешь, что там живётся трудновато, тем более, что очень большая доля немецкого богатства состоит из российского награбленного добра».

«В этом отношении ты не был таким жадным, как другие. Или тебе это только кажется? Пожалуй, нет. А много я наблюдал жадных. Офицеры тоже, даже больше, жадничают. У них ведь больше возможностей… А знаешь, что ведь легче всего критиковать, чем самому быть правильным во всяких условиях» (4.2.1945).

Говоря о посылках, автор отмечает, что солдатам разрешено отправлять не до 10 кг, как офицерам, а вдвое меньше. Не раз звучат нотки отношений подчинённого и начальника на войне:

«Я не раз писал о том, что основную тяжесть войны переносят на своих плечах рядовые солдаты. А первый почёт и первые привилегии — офицерам, ибо они командуют, хотя намного меньше работают физически, больше спят и лучше живут». Но интересно заключение: «Ну, так это нужно на пользу дела, на пользу победы. Значит, надо, и приходится терпеть ещё и это» (5.3.1945).

Такому же смиренному осмыслению подчинён и следующий эпизод:

«Больно смотреть на некоторых офицеров. Ну взять, например, «политиков», хотя бы майора по политчасти. Пускай он делает какую-либо работу. И сам перед собой оправдывает себя. Он ведь должен быть чистым и кристальным, как слеза. Зачем он возит за собой не только денщика (положен ли он ему?), но и даже шлюху, мягче, боевую подругу. И её отрывает от несложных её обязанностей, дежурств и т.п. Всё это отражается на нас, рядовых солдатах, ибо больше положенного штата в полк людей не дают. Солдат — это такое существо, который всё может перенести, только на небо не влезть. По-моему, у всех такая большая сознательность долга, что принимают это как необходимое, которое приходится пережить сверхурочно» (24.11.1944).

«Ты ещё жив»

Иногда в датах между записями, словно зияющие воронки, появляются большие перерывы. Затем становится ясно, чем это было вызвано — подготовкой к наступлению, перемещением на новые позиции. Порой в характере записей видна пунктирная торопливость, напряжение боёв.

Вот записи, сделанные на Вислинском плацдарме, приводим без купюр:

«6.1.1945. Заваривается что-то грандиозное, жуткое дело.

9.1.1945. Каждую минуту может убить. Ты сейчас под обстрелом или пулями, часто на виду у немцев, должен бегать по линии и исправлять её.

14.1.1945. Вот она началась, самая заваруха. Что-то будет.

24.1.1945. Ты ещё жив».

Но вот бои закончились, освобождена Западная Польша, с 1939 года колонизированная немцами.

«Немцы, на которых работали поляки, убежали. Кое-кто остался. Один такой, жирный, падал на колени. Некоторые жители приходили ему бить морду. Мы не дали: приедут власти, они займутся».

«Поляки встречают нас хлебом-солью. В одно местечко мы въехали первыми. Поляк угощал всевозможной выпивкой. Бедные эти поляки!»

«А в Кутно было так: там переночевали (между прочим, я там заигрывал с одной полячкой, Зосей, но дальше дело не пошло), утром ребята где-то достали литр спирту — выпили его всем отделением, мне поднесли тоже. Меня здорово развезло».

«Эх ты, о чём заговорил. Или ты не на войне?..»

Эта фраза у Гликина заканчивает заметку об ужасах войны: как приходится тащить связь не только по открытой местности, по ещё неразминированным местам, но и по окопам, по солдатам пехоты — спящим, убитым. Иногда убитый казался спящим, связист пытался его будить, и ужас охватывал его… А ещё ужасней были стоны умирающих от ран.

Но она же, эта фраза, может быть отнесена и к такой, весьма внезапной для сурового духа тех дней записи, как только что процитированные нами слова о Зосе, а ещё — к сделанной в праздничный день 23 февраля 1945 г.:

«Мечтаем о девушках. Как они сейчас нам не хватают! Хотя бы ласкающий женский голос, предназначенный… А сколько девушек там томится без нас!».

Итак, девушки… Кроме двух скупых вздохов, мы об этом в дневнике ничего не находим. Но в другом блокноте Гликина, отведённом специально под стихи, встречаем более развёрнутый лирический прилив.

Вот стихотворение «Девушка в шинели», написанное Гликиным в апреле 1944 г.:

Взгляд мой невольно смутила

Солдатка, с улыбкой в глазах.

В ней женственность всюду сквозила —

В шинели, ремнях, сапогах.

Женственность, сквозящая в ремнях, видать, не часто попадалась на глаза молодому солдату, но иногда она могла попасться ему на слух:

Мой грубый слух, что различает

Полёты пуль, снарядов, мин,

Не безразлично отмечает

Твой нежный голос, как жасмин.

(«Телефонистке», авг. 1944, Дубоссары)

Эти изысканные строки мастерством своим выделяются из остальных — в основном непоэтичных, риторических, неумелых. Отнесём это к чудесам, которые способно творить глубокое ощущение переживаемого момента.

«Не той ты дорогой пошла»

Гликин как поэт представляет собой стихийное явление, существующее вне поэтической культуры. Да, он пишет самые разные стихотворные тексты — то это посвящение повару; то эпиграммы; то стихи о пути полка; то тиражируемые для друзей послания типа «Моя дорогая, ты мне не хватаешь», — но всё это не только без владения стихотворной техникой, но и без образного мышления.

Но всё же иногда что-то в этих текстах трогает и поражает. Вот запись, сделанная на листке, помеченном в трофейном блокноте Juni 1941, 22 Samstag (22 июня 1941, суббота): «Не той ты дорогой пошла».

Причём это вовсе не критический упрёк Германии, начавшей в этот день сгубившую её войну, — нет, это строка из всё того же стихотворения «Моя дорогая…», упрёк любимой от солдата, которому она изменила. Такой вот мистический перекрёсток, совпадение судеб одного человека и империи.

Он посылает стихи в газету, но получает отказ. Несмотря на успех у товарищей в сочинении любовных посланий, всё же 1.7.1944 в дневнике появляется запись: «Насчёт стихов поддержка в батарее никудышняя».

Но некоторые его стихи пользуются успехом. Это в основном переложения популярных песен. Вот два парафраза на шлягеры тех лет.

На посту (на мотив «Землянки»)

Вот завёрнут в шинели солдат,

Как и я, на посту ты стоишь,

А в землянках товарищи спят,

Лишь один ты сейчас здесь не спишь.

Ты проходишь туда и сюда,

Не согреешь озябшей ноги.

И с винтовкой своей, как с женой,

Станешь бегать, плясать, танцевать.

Но четыре часа пустяки,

Приходилось и больше стоять.

Ну когда ж, наконец, эти дни

Ты пройденными будешь считать?

Мой «Огонёк»

На позицию Родина

Снова шлёт паренька.

По дороге на станции

Он подвыпил винца.

И пока беспрепятственно

Выпить мог паренёк,

Заиграл так отрадостно

На душе огонёк.

На минуту забылся он

Про войну и солдат.

Близко вспомнил он милую

И родных и ребят.

На «губе» отсидит теперь

Свой положенный срок

За весёлую выпивку,

За хмельной огонёк.

Но приятно и радостно

На душе у бойца

От такого хорошего,

Дорогого винца.

Конечно, охотно веришь Гликину, что эти его песни распевались солдатами, и что сам он был поражён, когда однажды на случайном полустанке услышал одну из них в исполнении совершенно незнакомых ему бойцов. Человеческой теплотой и юморком западают в душу они.

Национальный вопрос

У Семёна Исаевича Гликина, потомка местечковых евреев, записей на национальную тему кот наплакал. Но всё же кое-что находим. Все они связаны с его лечениями. Солдату то ранило ногу, то он проваливался в ледяную воду Одера, то на него накатывались приступы малярии.

«Была возможность остаться при санчасти учиться на санинструктора. Я отказался. И знаете, из каких соображений? Стали бы обязательно говорить: мол, видите, жид жида куда устраивает? Евреям бы кривое ружьё, и вообще их нет на фронте» (17.6.1944).

А вот запись, сделанная после лечения в другой санчасти: «Врач хотел отправить в тыл. Но почему-то спросил моего согласия. Я отказался. Ещё зло брало на дармоеда-доктора (между прочим, еврей), которому просто лень было у себя полечить. И вместо тыла ты опять поехал на фронт» (23.8.1944).

Ну вот и всё, что удалось найти. Можно здесь обойтись традиционным заключением «Умному — достаточно», а можно добавить и то, что из всей совокупности дневниковых записей следует лишь тот вывод, что если и недолюбливают однополчане Гликина, то не за то, что он еврей, а за его зуд видеть в людях недостатки. Правда, поразмыслив, он им их прощает, а сам если обижается на людей, то как-то совсем по-детски: «Обмоток пожалели! А Гликин проявлял находчивость. И бимбру (польский самогон. — А.Ш.) доставал, да…» (24.1.1945).

«Не хватает жизни»

В ратном труде рядового Гликина, помимо огорчений, в основном психологического характера (например, командиром взвода прислали капитана, моложе по возрасту, не шибко образованного, Гликин готов его побить по всем статьям, но тот не идёт на равные отношения, «генералится»), есть и отрадные моменты:

«А вчера я отвёл душу, капнул на сердце. Достал водки за мыло, был пьяным. Хорошо. 6 часов стоял ночью на посту. Сегодня приступ малярии. И как раз выезжаем на передовую» (22.11.1944).

Чтоб у читателя не создалось представления, что Гликин только и знает, что достаёт вино, водку, спирт, бимбру и чувствует себя «хорошо», скажем, что в дневнике его немало записей более героического характера: сколько им устранено прорывов линии связи, зачастую под огнём противника, о переправах, о перетасканных тоннах дёрна и т.д. Ему дают медаль «За боевые заслуги», а за храбрые действия на плацдарме у Одера — орден Красной Звезды (а мать ему пишет, что награждена медалью «За оборону Москвы»).

Но как бы «хорошо» ни чувствовал себя подвыпивший связист, какие бы хорошие вести его ни бодрили, однако: «Главного не хватает — чувства удовлетворённости, свободы, жизни своих близких людей. Не хватает жизни» (29.01.1945).

«Что написалось, то написалось»

О Победе уже есть песня: «Этот праздник со слезами на глазах».

У солдата Гликина про «слёзы» ничего мы не находим, но концентрация всех прежних обид и разочарований насыщает последние записи его дневника:

«9.5.1945. Сегодня праздник Победы. Хорошо. Победа. Неужели кончилась война? Там какой стол готовят, но только не для тебя. Для офицеров. Всегда найдутся люди, которые будут праздновать. А ты будто и не воевал».

«24.5.1945. Как я работал, как воевал — никто плохо не скажет. А те, кто в большей безопасности, те, выходит, «больше воевали» (судя по наградам). И выпивали больше меня. Подумаешь, преступление — выпил на 1 Мая (уже не воевали)…».

Последняя запись:

«Что написалось, то написалось. Закрой и до поры до времени не заглядывай сюда».

И не заглядывал в свои дневники солдат Гликин все эти 50 лет. Объясняет: то некогда было (напряжённые послевоенные годы, завершение учёбы в институте, работа, семья, в общем — обычная суета сует), то сил уже нет расшифровывать расплывшиеся (чернила и химический карандаш) и полустёртые (простой карандаш) свои фронтовые записи.

«Всегда найдутся люди, которые будут праздновать». Мы — те люди, которые будут праздновать великую Победу вместе с рядовым солдатом Великой Отечественной войны Семёном Исаевичем Гликиным. И спасибо ему за то, что он сохранил свои дневники: устранил свой последний «порыв» — в линии связи между героической эпохой его юности и нашими днями. «41», 9 мая 1995 г.